* Comienzo este caminito de palabras que he dado en llamar EL COBERTIZO con este escrito dedicado a las amigas y amigos de la asociación de Narración Oral AEDA que tuvieron a bien felicitarme el año pasado por mis 40 años de oficio cuentista. Una onomástica que una parte de mí quería mantener en secreto y la otra… no paró de contarlo durante todo el año. En fin, el acontecimiento fue demasiado emocionante como para mantener la boca cerrada, sobre todo para una cuentista. Gracias. *

El viaje necesario

Las historias son compañeras de viaje. Cuando forman parte del repertorio, nos siguen obedientes como si fueran las ovejas de un rebaño. Existe un flechazo inicial que hace que se elija para contar un cuento y no otro, tanto que se puede decir que quien narra es el primer destinatario de sus cuentos. A partir de ese momento, el relato se singulariza de tal modo que comienza a vivir dentro del cuentista y va soltando su substancia lentamente, a veces a lo largo de años.

No son muchos los cuentos que acompañan hasta ese límite, pero algunos llegan a nuestra vida para quedarse, y son ellos los que nos habitan y en verdad los que nos cuentan. Cada persona es un cúmulo de historias, sin duda, pero los cuentistas tenemos la suerte de que nos sabemos más. Dejarse habitar por las historias que gustan me parece uno de los grandes privilegios del oficio de contar.

Es posible que la primera vez que tomé conciencia de la compañía que hacen los cuentos fuera con uno de Las mil y una noches titulado “Caso prodigioso de videncia”, Noche 351, que conocí por primera vez en versión del orientalista alemán Gustav Weil con el título de “Historia de los dos que soñaron”, recogida en la memorable selección de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo bajo el título de Antología de la literatura fantástica de la editorial Edhasa. Este es el cuento completo:

HISTORIA DE LOS DOS QUE SOÑARON

Gustav Weil

Cuentan los hombres dignos de fe (pero sólo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme) que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo:

– Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a buscarla.

A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres, Llegó al fin a Isfaján, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo:

-¿Quién eres y cuál es tu patria?

El hombre declaró:

– Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí.

El juez le preguntó:

– ¿Quién te trajo a Persia?

El hombre optó por la verdad y le dijo:

– Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel.

El juez echó a reír.

– Hombre desatinado -le dijo-, tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín, un reloj de sol y después del reloj de sol, una higuera, y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfaján. Toma estas monedas y vete.

El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa (que era la del sueño del juez) desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el Generoso, el Oculto.

Algún tiempo después me volví a encontrar con esta misma historia, pero esta vez en la versión de J. L. Borges incluida en su libro de relatos Historia universal de la infamia. Resulta fascinante observar las pequeñas modificaciones que cada uno de los autores adoptaron respecto al original. Resisto la tentación de extenderme sobre ello, y tan solo diré que el autor argentino copia en gran parte la versión de Weil, incluido el título, y también como él, cambia las ciudades del cuento: en Las mil y una noches el protagonista es de Bagdad y sueña que su tesoro está en El Cairo; y en la versión de Weil y Borges el hombre es de El Cairo y sueña su tesoro en Isfaján.

En realidad, lo de menos son las ciudades concretas por donde transita el relato, que en las distintas versiones vamos a ver que son unas cuantas. La historia es atemporal y puede ocurrir en cualquier parte. Cuando en los cuentos se plantea la necesidad de salir de viaje siempre es para mejorar en algún sentido —o dicho de otro modo, para paliar alguna carencia—, un motivo que se encuentra muy a menudo en los cuentos tradicionales. En muchas historias la marcha que inicia el o la protagonista implica un ir hacia adelante sin vuelta atrás, pues lo que buscaba se ha encontrado en otro lugar y un retorno al origen ya no tiene sentido. Sin embargo en este cuento de soñadores, por una cabriola exquisita de la trama, después de mucho caminar y padecer, al protagonista la fortuna le está esperando a la vuelta, en su propia casa. El viaje se revela necesario precisamente porque si la persona no hubiera salido no se habría enterado nunca de algo tan bueno y que tenía tan cerca. De modo que lo que se pone en valor en este viaje es el lugar inexplorado de la propia persona, su tesoro más íntimo.

Este cuento también habla de los sueños, de la importancia de mantener una actitud despierta para escuchar lo que llega de lo desconocido, de la credibilidad o no que se le pueden dar a este tipo de manifestaciones inconscientes. Es evidente que el protagonista de esta historia las valora y recibe su recompensa por ello, en contraposición con el antagonista, que sueña sin darle la mayor importancia y que al final se convierte en oráculo involuntario de la felicidad del otro. Me gusta mucho que en alguna de las versiones, mientras el guardia todavía sigue dando la matraca al viajero sobre lo iluso que ha sido haciendo caso de un simple sueño, este sale corriendo sin escuchar sus últimas palabras por el anhelo de llegar a su casa, el lugar del tesoro con el que ha soñado ese desconocido incrédulo.

Comencé a contar esta historia en el amanecer de uno de los primeros Maratones de Cuentos de Guadalajara (allá por 1993), cuando solo duraba veinticuatro horas. Adivinar las primeras luces del día entre los leones de piedra del Patio del Infantado, al compás del coro insistente de los pájaros, mientras las narraciones continuaban sin parar después de haber pasado toda la noche en vela al calor de sus palabras, debió de parecerme un verdadero tesoro, un sueño, porque fue en ese momento tan emocionante cuando lo compartí por primera vez de viva voz. Seguí contándolo muchos años —ah, las personas, qué grandes amantes somos de los rituales— en la cita anual con esos amaneceres de cuento tan especiales.

Ha pasado el tiempo y esta historia no ha dejado nunca de acompañarme, mientras una pequeña ventana permanecía abierta por la que han ido entrando, sin ir a buscarlo expresamente, nuevas versiones y referencias. Recoger este tipo de manifestaciones sobre los temas que me interesan constituye, he de confesarlo, uno de mis modestos gozos de cuentista.

Gracias a la lectura de la monumental e interesante Historia del cuento tradicional de Juan José Prat Ferrer de la editorial Palabras del Candil, supe que este cuento, conocido por los especialistas como “El tesoro en casa” (ATU 1645), ya se encuentra en una versión persa del s. XIII; y también que en el Liber facetiarum, recopilación de historias escrita en tiempos de Felipe II por Luis de Pinedo, el cuento que nos ocupa aparece con un toque de proximidad, pues “coloca la acción en Sevilla y el tesoro, una cabra de oro, en Mérida”, ¡más cerca no lo podíamos tener!

Prat Ferrer asimismo menciona una versión judía conocida como “El judío de Praga” en la que el personaje, siguiendo su sueño, va a Viena a encontrar un tesoro bajo el puente, pero cuando llega, el soldado que hace la guardia le da el alto y le cuenta que él ha soñado con otro, enterrado bajo el suelo de una despensa, en una casa de Praga. Y ya os podéis imaginar de quién era esa casa.

Jean-Claude Carrière, en su antología de cuentos filosóficos titulada El círculo de los mentirosos, menciona igualmente el cuento como de origen judío, tal vez polaco nos dice, y presenta una versión titulada “El tesoro del rabino” en la que el protagonista, un viejo rabino de Cracovia, también sueña con encontrar su fortuna bajo un puente, esta vez de Praga. Pero allí el guardia le cuenta a su vez haber soñado con un tesoro junto a la estufa de una casa de Cracovia. El rabino deja al guardia con la palabra en la boca y corre camino de su casa, justo en el momento en el que Carrière detiene la acción y afronta el desenlace: “En cuanto a si encontró un tesoro junto a la estufa, o si buscó en vano, este punto se deja a criterio del lector. Depende del humor del momento, de lo que brillan las miradas de quienes escuchan y de los movimientos invisibles del aire”. El autor no nos da el gusto de un final redondo, pero a cambio se muestra sensible a la práctica de la oralidad, pues su comentario remite a un intercambio de viva voz en el que las palabras bailan en el aire y las miradas convergen sobre el cuentista.

Fue una sorpresa descubrir que la historia también había arraigado en la tradición inglesa. En La voz de los sueños y otros cuentos prodigiosos de la editorial Vicens Vives, una recreación literaria de cuentos tradicionales ingleses al cuidado de Hugh Lupton, es precisamente nuestro cuento de soñadores el que abre y da título al libro. En esta ocasión, un humilde vendedor callejero que vive en una pobre casucha con un hermoso manzano en la parte trasera, viaja al puente de Londres en busca de su tesoro soñado, el cual encontrará, gracias a la imprescindible e involuntaria ayuda del guardián del puente, al pie de su querido árbol.

A propósito de los puentes que aparecen en varias de las versiones, hago un pequeño receso para fijar la mirada en el hecho de que este es un cuento mágico. En efecto, su trama transita al límite de la realidad verosímil. Las manifestaciones mágicas suelen ocurrir en límites o márgenes tales como el amanecer, anochecer, medianoche, si nos referimos al tiempo. Respecto al paisaje, las escenas transcurren en las riberas de los ríos, orilla del mar, cuevas, lindes del bosque, arriba de una montaña. Y si lo pensamos en términos de construcciones humanas, en los tejados, sótanos, torres, puentes, umbrales de las puertas. Estos lugares y momentos, proclives todos a que se desarrollen en ellos acontecimientos especiales, se consideran zonas liminares (limen significa umbral) porque son más susceptibles de estar en comunicación con el Otro Mundo, sea este del tipo que sea. Asimismo la magia de estos umbrales aflora entre el sueño y la vigilia, entre imaginación y realidad. En nuestro relato la chispa salta durante el sueño, cerca de los puentes en algunas versiones y a las puertas de una mezquita en otras, incluida la original de Las mil y una noches. Así pues, aunque en la historia no aparezca ningún ser extraordinario, los acontecimientos que se desarrollan en ella sí que lo son.

Suelo sentir predilección por los cuentos breves, porque me atrae la sabiduría de su “menos es más”, razón por la que me resultó un poco insufrible que Paulo Coelho alargase tanto el argumento de este cuento como para convertirlo en una novela. Y aunque cuando curioseé el libro, allá por los años noventa, creo recordar que no encontré por ningún lado que se hiciera referencia a su historia originaria, parece que quienes lo leyeron apreciaron de todos modos la belleza de su trama ancestral. Leo en internet que El alquimista, publicado en 1988, tuvo un gran éxito: hasta la fecha ha sido editado en más de 150 países y traducido a 88 lenguas. Parafraseando una canción de aquella época, los viejos temas nunca mueren, por fortuna. Y a veces viajan de maneras un tanto insospechadas, por cierto.

Me despido con dos últimas reseñas. La primera se encuentra en el libro La tradición oculta del alma de la editorial Atalanta, y es un comentario a propósito de la simbología de los cuentos de hadas, en el que su autor Patrick Harpur aprovecha como imagen un cuento que podría ser La Bella Durmiente del Bosque u otro similar, para ilustrar el encuentro que se libra entre el interior de una persona y su bien más preciado, llámese la belleza, un atributo que para conseguirlo, parece que resulta obligado salir de viaje y enfrentarse a múltiples dificultades: “El sí-mismo es aquello que el espíritu se pasa la vida buscando heroicamente por tierra o mar, recorriendo el planeta, sufriendo penalidades y dando muerte a dragones, hasta llegar al castillo perdido en la maleza. Se abre camino por la fuerza, trepa a lo alto de la torre más alta y allí dormido está el amor de su vida, la Belleza. La besa. El despertar de ésta es símbolo del estado durmiente del alma hasta que despierta y es hecha real por el espíritu. Lo que ya no resulta tan obvio en nuestra época heroica es que el beso también despierte al espíritu. Éste mira a su alrededor, frotándose los ojos, y ve que el castillo es de hecho el suyo, el lugar desde donde partió. La Belleza siempre estuvo dormida allí, pero él no se había dado cuenta, tan ansioso estaba por partir y encontrarla en otro lugar.”

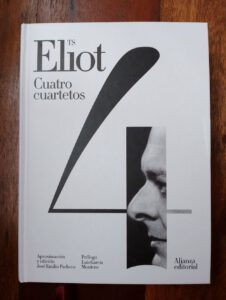

Por último, mientras el amado cuento y sus sueños permanecen en el aire, dejo que sean los versos de T. S. Eliot de su obra Cuatro cuartetos los que concluyan con belleza lo que se ha venido tejiendo con palabras. Todas ellas puestas alrededor de este viaje que he dado en llamar necesario. Como la vida.

No dejaremos nunca de explorar

Y el fin de todas las exploraciones

Será llegar adonde comenzamos

Conocer el lugar por vez primera.